新闻快讯!九十年代北京抽外烟的时尚潮流与社交文化探析

在九十年代的北京,这个充满活力与变革的城市,街头巷尾飘荡着烟雾缭绕的香烟气息。无论是熙熙攘攘的王府井,还是悠闲自得的颐和园,逐渐成为了一个个引人注目的“烟雾电影院”。九十年代的北京抽外烟,绝不仅仅是一种个人习惯,更是一种社会符号,一种时代的象征。

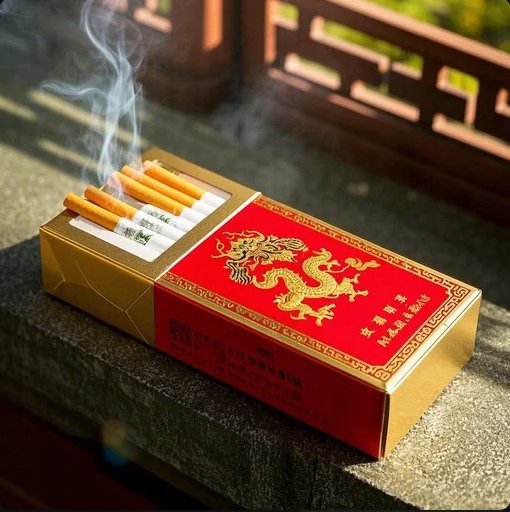

在那个年代,抽外烟可谓是人们交际的重要方式。无论是在工作间隙,还是朋友聚会,人们总是喜欢围坐在一起,聊聊生活、工作、甚至未来的梦想。而一支外烟的点燃,便成为了话题的催化剂。那时的北京,流行着一些外资品牌香烟,如万宝路、李群、骆驼等。这些香烟不仅是品味的象征,也是外来文化的标志,吸引着越来越多的年轻人追逐他们手中的白色烟盒。

据相关数据显示,直到1999年,北京市的烟民人数已超过了500万。这个数字不仅反映了吸烟的普遍性,还显示出在当时社会中,九十年代北京抽外烟的文化是多么的深入人心。很多年轻人甚至以此为荣,将抽外烟视为一种形象的提升方式,仿佛手中那根香烟是他们与时尚接轨的桥梁。

在九十年代,有一个著名的事件至今仍在很多人心中留有印记。1996年,**小李**(化名),一名刚刚步入职场的年轻人,因在一次重要的应酬中表现出色而受到公司的表扬。恰好,那天他得到了一盒限量版的万宝路香烟,迫不及待地和同事们分享。在那个年代,外烟不仅象征着高档与优雅,更是一种身份的象征。在席间,大家围在一起,欢声笑语中,**小李**点燃了第一支烟,心中充满了自豪与喜悦。人们一边松弛地聊天,一边享受着烟草的醇厚,让那一刻的情谊更加浓厚。

而在那段岁月里,随着市场开放和经济发展,九十年代北京抽外烟的现象渐渐兴起。很多年轻人为了炫耀自己的“非主流”个性,往往会选择更为“酷炫”的香烟品牌。有报道称,直到1998年,北京的外国品牌香烟市场占有率已达到45%。可见,那时的外烟文化早已扎根在这个古老城市的每个角落。

不过,**吸烟**的后果并未被当时的人们广泛重视,相反,那些关于吸烟有害健康的宣传在江湖中似乎并不太显眼。在泡沫般的社交场合里,人们更愿意忽视那些健康警示。常常在无数友好的聚会上,烟雾缭绕,嬉笑声中,仿佛一切都在烟雾中飘散。

然而,随着世纪之交的临近,吸烟的文化也开始经历变革。1999年,北京市举办了为期一年的禁烟宣传活动,社会各阶层逐渐意识到越来越多的健康问题与抽烟的关联。在**小李**的工作单位,公司开始倡导非吸烟的办公环境,力求打造一个清新、健康的工作氛围。虽然许多人依然在抽外烟,但这种趋势却使得越来越多的人选择远离香烟。

当时,人们开始受到各类媒体的影响,相关的健康警示开始逐渐浮现于大众视野中。北京的戒烟服务机构也随之成立,旨在帮助人们打破这一传统的束缚。根据统计数据,1999年,北京有超过20万个吸烟者选择了戒烟,这在九十年代的北京,算得上是一个不小的数字。

随着时间的推移,九十年代北京抽外烟的文化逐渐演变成了一种争论的话题。人们终于开始意识到这样的生活方式存在风险。很多过去美好的瞬间,随着香烟的明灭,也变得愈发珍贵。而那些曾经在街头巷尾、酒吧餐厅间肆意释放的烟雾,如今也开始被一再回想,但更多的是心中那份怀旧之情。

综上所述,九十年代北京抽外烟并不仅仅是一种简单的行为,它更像是一个时代的缩影,承载着人们对生活、交际、身份的追求与探索。在那个充满希望和挑战的年代,街头的烟雾与年轻人的梦一样,交错在一起,成为了历史的印记。

然而对比当今的健康观念与生活方式,回忆起九十年代那个充满烟雾的北京,既是怀旧,也是省悟。在这片昔日烟雾缭绕的土地上,我们渐渐懂得了,选择一种健康的生活方式,才是给自己和他人最好的关爱。